『線路は続くよどこまでも』の真実?原曲と歌詞に隠された秘密とは?労働歌から童謡へ:歌詞の変遷と文化の違い

誰もが知る童謡「線路は続くよどこまでも」は、過酷な労働歌がルーツ! 歌詞の変遷から、文化の違い、子供向けコンテンツの奥深さを探求。原曲の持つ意味、英語学習への活用法も紹介。歌に隠された知られざる物語、その先に何を見る?

💡 『線路は続くよどこまでも』の原曲は、19世紀のアメリカで労働者たちが歌っていた労働歌である。

💡 原曲と日本語歌詞では内容が大きく異なり、労働者の過酷な状況や差別問題が歌われている。

💡 歌詞の変遷には、文化的な違いや子供向けコンテンツへの配慮が反映されている。

それでは、この童謡の知られざる背景、原曲となった労働歌、そしてその歌詞の変化について、深く掘り下げていきましょう。

衝撃の原曲との出会い

童謡「線路は続くよどこまでも」の原曲、知ってる?

過酷な労働歌!内容は全く違う。

鉄道建設の過酷な労働を描いた労働歌、その背景にはインディアン迫害や移民労働者の苦悩があった。

公開日:2022/05/10

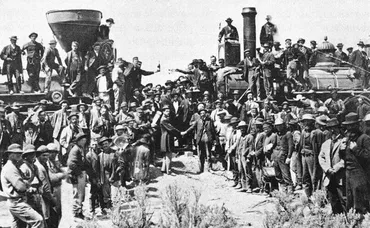

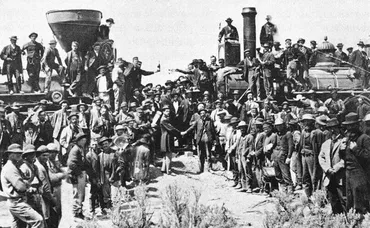

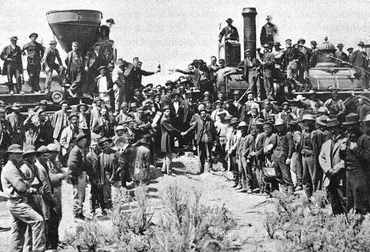

✅ 1869年5月10日にアメリカ大陸横断鉄道が開通したが、その建設は、ユニオン・パシフィック鉄道社とセントラル・パシフィック鉄道社の二社による競争という形で進められた。

✅ 建設過程では、インディアンの土地収奪やスナイパーによる殺害、バッファローの大量殺戮といった非道な行為が行われ、インディアン移住法も利用された。

✅ 労働者には、アイルランドからの移民が多く参加し、過酷な労働環境の中で『線路は続くよどこまでも』の原型となる歌が生まれた。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://bushoojapan.com/worldhistory/america/482原曲が労働歌だったと知った時は、私も大変驚きました。

子供の頃から親しんでいた歌の裏に、このような歴史があったとは…。

幼い頃から親しみ、孫にも歌って聞かせている童謡「線路は続くよどこまでも」。

その原曲が、実は19世紀のアメリカで労働者たちが歌っていた労働歌だったと知り、著者は衝撃を受けました。

この歌は、大陸横断鉄道建設に携わった労働者たちの過酷な労働を歌っており、現在の日本語歌詞とは全く異なる内容だったのです。

ええっ!?あの明るい歌が、そんなに重い背景を持っていたなんて…!これは、考え方が変わりますね!

歌詞の変遷と文化的差異

過酷な労働歌が、なぜ子供向けの歌に変わったの?

日本語版は、列車の旅を楽しむ視点に改変された。

原曲は複数の楽曲が組み合わさってできたもの。

日本語版にも複数のバージョンが存在します。

✅ 『線路はつづくよどこまでも』は、アメリカの歌『I゛ve been Working on the Railroad』を原曲とし、日本語歌詞には『線路の仕事』という別のバージョンもある。

✅ 原曲『I゛ve been Working on the Railroad』は、3つの異なる曲(『Levee Song』、『Dinah, won゛t you blow』、『Somebody in the House with Dinah』)が組み合わさってできた楽曲である。

✅ 『線路はつづくよどこまでも』のメロディには、替え歌として『ごはんだごはんだ』などがある。

さらに読む ⇒世界の民謡・童謡出典/画像元: https://www.worldfolksong.com/songbook/usa/railroad.htm歌詞が、子供向けにアレンジされた背景には、原曲の持つ意味合いを考慮した結果なのですね。

文化の違いも感じます。

この歌は、19世紀にアフリカ系アメリカ人労働者が堤防工事の際に歌っていた労働歌がルーツの一つであり、過酷な労働状況が歌詞に反映されています。

労働者たちは朝から晩まで線路工事に勤しみ、汽笛の音を聞きながら日々を生きていました。

英語バージョンである『I’ve been Working on the Railroad』では、その様子が具体的に描かれています。

一方、日本語歌詞には、津川主一による『線路の仕事』という訳詩と、NHK「みんなのうた」で発表された後藤田純生(佐木敏名義)作詞の『線路はつづくよどこまでも』の2種類が存在し、後者は原曲の英語歌詞を一部反映しています。

日本語版では、列車の旅を楽しむ乗客の視点から表現され、バンジョーを弾く様子など、歌詞の細部に至るまで子供たちが楽しめるように改変されています。

なるほど、子供向けの歌にも、色々な背景があるんですね。勉強になります!

子供向けコンテンツへの視点

米国の童謡、子供向けと大人向けどっち?

解釈の幅広さに文化の違いを感じる。

英語の歌の歌詞を題材に、言葉の違いや子供向けの表現について解説しています。

公開日:2020/07/14

✅ 英語の歌「I saw Mommy kissing Santa Claus」を題材に、日本語と英語のリズムと言葉の入れ方の違いについて解説する特別教室の案内です。

✅ 動画では、歌詞の一部「I saw Mommy kissing. Santa Claus Underneath the mistletoe last night」をピックアップして解説しています。

✅ Lavoc広報部が、音楽を通じた豊かな人生を創造するため、声や歌、音楽に関わる様々なニーズに対応しています。

さらに読む ⇒渋谷で歌のボイストレーニングをお考えならボーカル教室へ出典/画像元: https://tanoshii-vocal.com/englishsongs/6313確かに、子供向けの歌には、意外な表現も含まれていますよね。

文化の違いを理解することは大切だと思います。

著者は、アメリカの子供向けソングの解釈の幅広さに触れ、他の例を引き合いに出しながら文化的な違いを感じています。

「ママがサンタにキッスした」のような例を挙げ、子供向けの内容とは思えない歌詞があることに驚きつつも、それら全てを受け止め、理解しようとしています。

原曲の持つ意味合いから、子供に見せるには注意が必要であるという意見がある一方、英語学習の参考として、日本語歌詞との違いや、英語表現のポイントを解説する試みも行われています。

童謡を通して英語に触れることの面白さも伝えています。

へぇー、子供向けの歌でも、色々な解釈があるんですね!アニメにもそういう表現があるのかな?

まとめと今後の展望

「線路は続くよどこまでも」の秘められた意味とは?

労働歌と開拓精神、文化の多様性。

原曲の歌詞は、労働の辛さや、大人向けの隠喩表現を含んでおり、子供向けとは全く異なる内容です。

公開日:2017/08/28

✅ 日本の童謡『線路はつづくよどこまでも』は、アメリカの労働歌を基にしており、原曲とは異なり、子ども向けに歌詞が書き換えられている。

✅ 原曲は、大陸横断鉄道建設に従事した労働者たちの労働歌であり、過酷な労働環境や低賃金、差別といった背景が存在する。

✅ 原曲の歌詞は、日本の歌詞より大人向けで、卑猥な隠喩や浮気といった要素を含んでいる。

さらに読む ⇒都市伝説〜古今東西〜出典/画像元: http://sfushigi.com/2017/08/28/railroad/様々な視点から、文化的な背景や、子供向けコンテンツについて考察されています。

深く考えさせられますね。

原曲は、アイルランド系工夫たちが歌っていた労働歌であり、歌詞には労働の辛さや、列車や女性をモチーフにした隠喩表現が含まれており、西部開拓の精神も込められています。

日本では、1995年に労働歌として紹介された後、子供向けの「線路はつづくよどこまでも」として広まりました。

著者は、この歌にまだ続きがあることを知り、目を逸らさずに受け止めるべきだと感じています。

最終的に、民謡「線路は続くよどこまでも」とそのルーツを通して、文化の多様性と、子供たちが触れるコンテンツに対する様々な視点を提供しています。

なるほど、色々な考え方があるんだな。この歌の奥深さを感じますね。

この記事を通して、一つの童謡から、多様な文化や歴史、そして子供向けコンテンツのあり方について、深く考えることができました。

💡 『線路は続くよどこまでも』の原曲は、アメリカの労働歌であり、過酷な労働環境を歌っていた。

💡 日本語歌詞は子供向けにアレンジされ、原曲の持つ意味合いとは異なる。

💡 この歌を通して、文化の多様性や子供向けコンテンツへの様々な視点を知ることができる。